湘雅二医院黄兢/崔夕龙团队揭示青少年非自杀性自伤行为的新干预手段

时间:2025-09-02 作者:覃月

近日,中南大学湘雅二医院精神病学科黄兢副研究员、崔夕龙主治医师团队在精神病学领域权威期刊Molecular Psychiatry(中科院一区TOP,IF=10.1)在线发表了题为“Intermittent theta burst stimulation for non-suicidal self-injury in adolescents with major depressive disorder: a randomized, sham-controlled trial”的研究论文。

研究首次证实加速延长的间歇性θ爆发式刺激(iTBS)治疗方案有助于改善青少年抑郁障碍患者非自杀性自伤行为。该方案具有疗程短、易实施、耐受性好等优势,克服了原有治疗方式的弊端,为青少年抑郁障碍的非自杀性自伤行为提供了更高效可及的干预策略。覃月博士和陈海瑜硕士为该文章的共同第一作者,黄兢副研究员及崔夕龙副研究员为共同通讯作者。中南大学湘雅二医院为第一作者及第一通讯单位。本研究获国家自然科学基金、湖南省自然科学基金等项目支持。

非自杀性自伤行为(Non-Suicidal Self-Injury, NSSI)是指个体有意地伤害自己的身体组织,但不以自杀为目的的行为,通常是一种情绪失调的应对策略。NSSI常见于青少年群体,尤其是抑郁障碍(Major Depressive Disorder, MDD)患者。NSSI与住院风险、急诊就诊率以及自杀想法和行为的升高密切相关,给个人、家庭与社会带来沉重负担。目前,系统分析提示,药物对NSSI的改善效果并不明确,心理治疗虽有效但治疗周期长、资源依赖度高。因此,亟需寻找更高效、可及的NSSI干预手段。

间歇性θ爆发式刺激(intermittent Theta Burst Stimulation, iTBS)是一种高效的重复经颅磁刺激模式,加速延长的iTBS模式能在短期内提供更高的脉冲剂量,近年来在难治性抑郁症治疗中展现出良好前景。靶向背外侧前额叶皮层(dorsolateral prefrontal cortex, DLPFC)的iTBS具有辅助青少年MDD患者调节情绪、消极观念,以及改善行为成瘾的潜力,这可能有助于改善NSSI。然而,iTBS对青少年NSSI的疗效尚缺乏高质量随机对照试验验证。

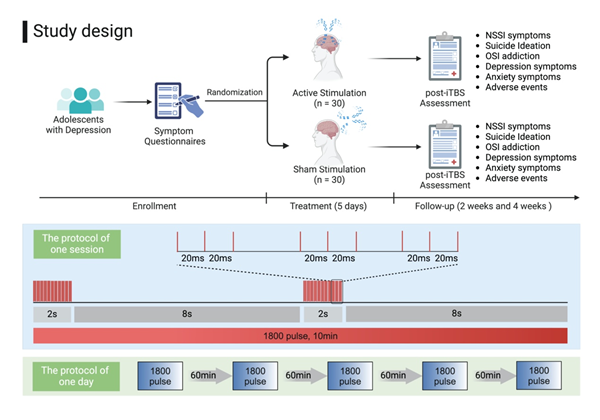

研究采用随机、双盲、伪刺激对照设计,共纳入60名12-18岁伴有NSSI行为的青少年抑郁障碍患者,随机分为真刺激组和伪刺激组,接受了连续5天、每天5次、每次1800脉冲募铀傺映TBS治疗。主要结局指标为干预结束后4周末青少年修订版蓄意自伤量表(Deliberate Self-Harm Inventory-Adolescent Revised, DSHI-AR)量表评分的变化。次要结局指标包括青少年修订版蓄意自伤意念量表(DSHI-AR ideation)、渥太华自伤量表成瘾子量表(OSI-addiction)、汉密尔顿抑郁量表17项(HAM-D₁₇)、汉密尔顿焦虑量表(HAMA)、贝克自杀意念量表(BSI)、匹兹堡睡眠质量指数(PSQI)及Barratt冲动量表11项(BIS-11)评分的变化。

试验流程图(图源:Qin Y, Chen H, Liu F, et al., Molecular Psychiatry, 2025)

研究结果显示,在干预后4周末,真刺激组的DSHI-AR评分下降幅度更大。真刺激治疗引起的DSHI-AR ideation、OSI-addiction、HAM-D17、HAMA和BSI评分下降幅度均较伪刺激组更大。HAM-D17、HAMA、BSI和OSI-addiction在iTBS对DSHI-AR的影响中起到了部分中介作用。安全性方面,干预期间最常见的不良反应是头痛,真刺激组53.5%和伪刺激组30%受试者报告了头痛,组间差异无统计学意义(p=0.171),无受试者因不良反应退出研究。研究表明,靶向左侧DLPFC的加速延长iTBS治疗在干预后4周随访期内显著降低了NSSI的频率和严重程度,同时改善了抑郁、焦虑及自杀意念等症状,且安全性良好。